明治から昭和の巨匠による近現代日本の日本画・洋画。そして、ロダンの大理石彫刻「ファウナ(森の妖精)」など、多数のコレクションを所蔵しています。美術館顧問による詳しい作品解説もご覧ください。

- ・浅井 忠

- 《京都風景》

- ・池田清明

- 《ドガの画集》

- 《ルナレス》

- ・牛島憲之

- 《水郷》

- ・梅原龍三郎

- 《扇面裸婦図》

- 《池畔》

- ・大藪雅孝

- 《カサブランカ》

- ・岡鹿之助

- 《ラヴェル礼賛》

- 《建設地帯》

- 《三色菫》

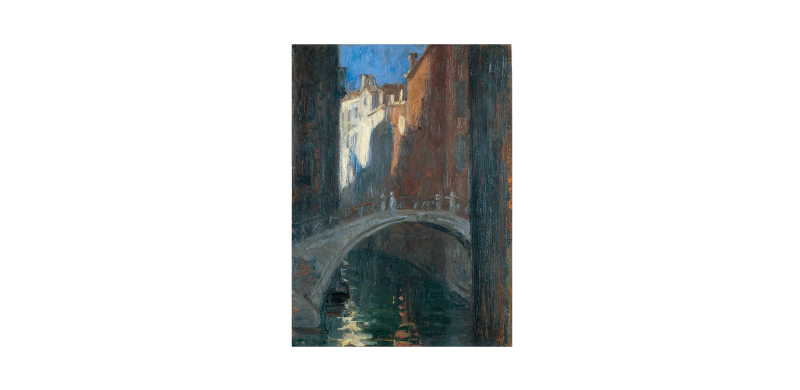

- ・荻須高徳

- 《ヴェニスのヴィドマン運河》

- 《魚市場》

- ・香月泰男

- 《牡丹》

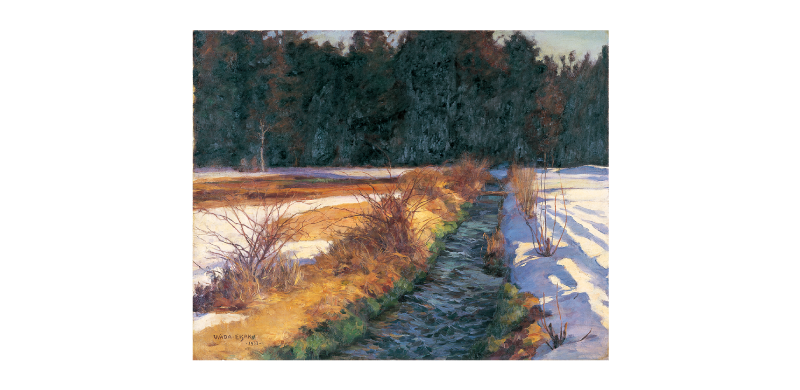

- ・金山平三

- 《ヴェニス》

- ・国吉康雄

- 《馬を選ぶ》

- ・熊谷守一

- 《峠ぶきに蝶》

- ・黒田清輝

- 《ブレハの村童》

- ・小磯良平

- 《少女像》

- 《少女》

- 《窓の静物》

- 《聖母子》

- 《シャルトル風景》

- 《室内婦人》

- 《外国婦人》(1970年)

- 《外国婦人像》(1972年)

- 《ヴァイオリンと西洋人形》

- 《音楽》

- 《西洋婦人》(1979年)

- 《椅子にかける女》

- 《婦人像》

- ・小絲源太郎

- 《道》

- 《パンジー》

- 《杏丘》

- 《冬空》

- ・児島善三郎

- 《ダリア》

- 《静浦の朝》

- ・小林和作

- 《秋山(谷川山中)》

- ・坂田虎一

- 《連翹と猫》

- 《蓮》

- ・芝田米三

- 《音楽祭が始まる

ザルツブルグの丘》 - 《粧いの譜(ウインの空)》

- ・下村為山

- 《海浜図》

- 《雪景図》

- ・進藤 蕃

- 《赤いスペインセゴビア》

- 《雲霧》

- ・鈴木信太郎

- 《桃の静物》

- ・須田国太郎

- 《秋景》

- 《薔薇》

- 《鷲》

- ・須田 寿

- 《卓上静物》

- ・曽宮一念

- 《とうもろこし》

- 《湾岸風景》

- 《にえもん島》

- 《函館(ガンガン寺)》

- ・高間惣七

- 《鳥(小綬鶏)》

- ・鳥海青児

- 《かいうと伊賀壺》

- 《芥子》

- 《けしムギワラ手》

- ・寺内萬治郎

- 《裸婦》

- ・東郷青児

- 《遥かなる山》

- ・中根 寛

- 《岬の村》

- 《潮路春暁》

- 《松山城春景》

- ・中野和高

- 《海・早朝》

- 《芦ノ湖の春》

[ 彫刻 ]

- ・オーギュスト・ロダン

- 《ファウナ(森の妖精)》

- 《ヴィーナス あるいは フローラ》

- ・エミール=

アントワーヌ・ブールデル - 《岩に立つベートーベン》

- ・石井厚生

- 《時空・111》

[ 版画 ]

- ・オーギュスト・ロダン

- 《世界を導くキューピッドたち》

- 《春》

- 《ロンド(輪舞)》

- 《ヴィクトル・ユゴー(正面向き)》

- 《ベローナの胸像》

- 《アントナン・プルースト》

- 《煉獄の精霊》

- 《アンリ・ベック》

- オクターヴ・ミルボー

『折檻の庭』挿絵 (21枚組) - ・アンデルス・ソーン

- 《ロダンの肖像》

- ・オーギュスト・ルノアール

- 《ロダンの肖像》

上村 淳之

1933(昭和8)-

日本画・紙

91.0×65.0cm

上村 松園

1875(明治7)-1949(昭和24)

日本画・絹

143.0×52.0cm

上村 松篁

1902(明治35)-2000(平成12)

日本画・紙

46.2×61.2

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

日本画・紙

74.0×100.5cm

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

日本画・紙

90.7×117.0

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

日本画・紙

64.0×89.0cm 1980年

川合 玉堂

1873(明治6)-1957(昭和32)

日本画・紙

42.0×52.0cm

小林 古径

1883(明治16)-1957(昭和32)

日本画・絹

41.0×52.0cm

杉山 寧

1909(明治42)-1994(平成6)

紙・パステル

48.5×31.9cm 1971年

中島 千波

1945(昭和20)-

日本画・紙

53.5×73.0cm

中村 岳陵

1890(明治23)-1969(昭和44)

日本画・紙

45.5×51.5cm

野村 義照

1945(昭和20) -

日本画・紙

89.0×64.0cm

東山 魁夷

1908(明治41)-1999(平成11)

日本画・絹

54.0×71.7cm

稗田 一穂

1920(大正9) -

日本画・紙

101×82.8cm

平山 郁夫

1930(昭和5) -

日本画・紙

72.8×53.0cm 1969年

前田 青邨

1985(明治18)-1977(昭和52)

日本画・紙

196.0×107.3cm

森田 曠平

1916(大正5)-1994(平成6)

日本画・紙

53.5×41.5cm

在原業平の歌にも詠まれ、古来紅葉の名所として知られた龍田(立田)の地は、秋を司る女神龍田姫の祭られる場所である。この作品に描かれた乙女も、神聖な常緑の葉をかざして秋を招来しているかのように見える。森田曠平は、艶やかな色彩の中に古代の神秘と風雅を見事に甦らせた。

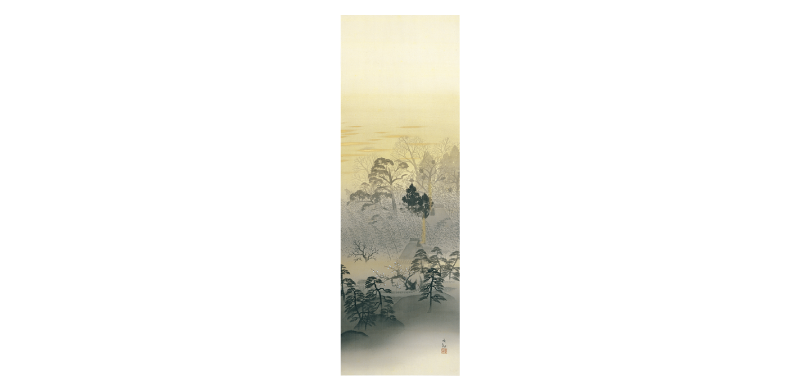

横山 大観

1868(明治1)-1958(昭和33)

日本画・絹

126.5×49.6cm 1903年

横山 大観

1868(明治1)-1958(昭和33)

日本画・絹

121.2×50.3cm

横山 大観

1868(明治1)-1958(昭和33)

日本画・絹

125.0×42.0cm

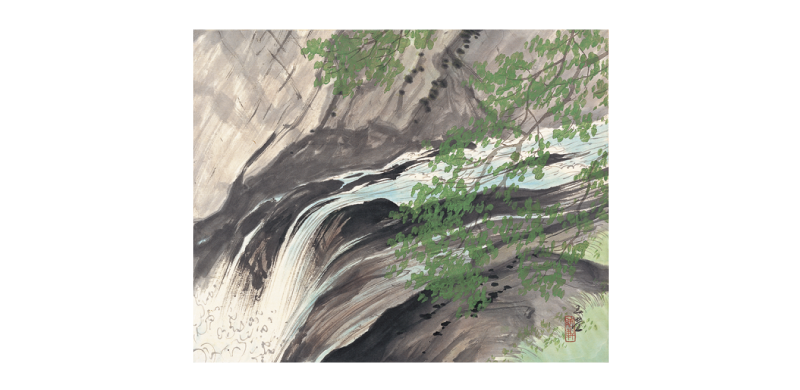

横山 操

1920(大正9)-1973(昭和48)

日本画・紙

32.0×55.0cm

横山 操

1920(大正9)-1973(昭和48)

日本画・紙

50.5×65.0cm

上村 淳之

日本画・紙

46.0×61.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

上村 松篁

1902(明治35)-2000(平成12)

日本画・紙

59.0×42.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

日本画・紙

60.0×72.5cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

今野 忠一

日本画・紙

53.0×73.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

小泉 智英

日本画・紙

46.0×61.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

坪内 滄明

日本画・紙

50.2×65.3cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

前田 青邨

日本画・紙

27.0×37.5cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

牧 進

日本画・紙

44.5×59.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

牧 進

日本画・紙

33.4×45.5cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

山口 蓬春

日本画・紙

35.5×38.5cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

川端 龍子

日本画・紙

66.0×84.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

今野 忠一

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

1982年

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

加山 又造

1927(昭和2)-2004(平成16)

阿部信雄

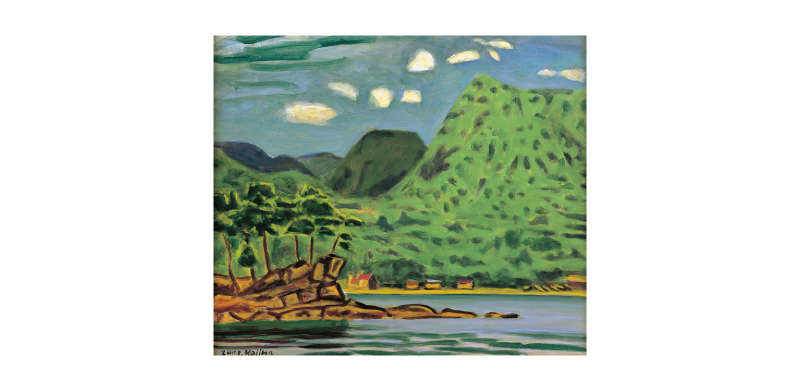

牛島 憲之

1900(明治33)-1997(平成9)

油彩・カンヴァス

38.2×45.7cm

画伯は、東京美術学校を1927(昭和2)年に卒業されたが、その学年は、まさに「当たり年」であった。小磯良平や荻須高徳など、その作品がセキ美術館の壁を飾る巨匠たちが同期生である。牛島画伯は、学校時代の成績は芳しくなかったが、着実に画家としての歩みを進めて、やがて独自の画風を確立する。それは、穏やかな光に満たされた静謐な風景画であり、そこには、人々の心を癒す安らかな詩情が溢れている。この《水郷》は、まさに画伯が到達した独特の境地を典型的に示す秀作と言えよう。全てが静止していながら、ここには生命が満ちている。不思議な空間なのである。

梅原 龍三郎

1888(明治21)-1986(昭和61)

油彩・紙

74.0×92.2cm

岡 鹿之助

1898(明治31)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

38.0×45.5cm

岡 鹿之助

1898(明治31)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

45.0×37.5cm

岡 鹿之助

1898(明治31)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

50.0×61.0cm

荻須 高徳

1901(明治34)-1986(昭和61)

油彩・カンヴァス

59.3×72.7cm

香月 泰男

1911(明治44)-1974(昭和49)

油彩・カンヴァス

44.0×26.0

金山 平三

1883(明治16)-1964(昭和39)

油彩・カンヴァス

32.5×41.0cm

17世紀バロック建築の名作の一つに数えられるサルーテ教会は、ヴェニスを貫くカナル・グランデー大運河左岸の突端に建っており、まさにランドマークの役割を担っている。大運河を船に乗って行き来する金山の目にも、その姿は、印象深く焼きついたに違いない。

本作は、金山らしい格調の高い筆致で荘厳な教会の佇まいを見事に表現して、まさに佳品と呼ぶべき一点である。

国吉 康雄

1898(明治31)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

41.3×31.0cm

黒田 清輝

1866(慶應2)-1924(大正13)

油彩・カンヴァス

40.7×27.5cm

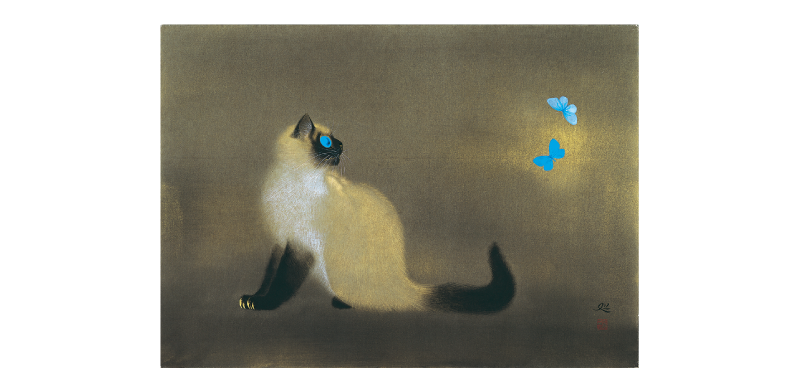

熊谷 守一

1880(明治13)-1977(昭和52)

油彩・板

24.0×33.2cm

小磯 良平

1903(明治36)-1988(昭和63)

油彩・カンヴァス

89.0×71.5cm 1953年

小磯 良平

1903(明治36)-1988(昭和63)

油彩・カンヴァス

53.5×46.0cm

小絲 源太郎

1887(明治20)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

24.5×33.5cm

小絲 源太郎

1887(明治20)-1978(昭和53)

油彩・カンヴァス

60.6×50.0cm

児島 善三郎

1893(明治26)-1962(昭和37)

油彩・カンヴァス

46.0×38.0cm

児島 善三郎

1893(明治26)-1962(昭和37)

油彩・カンヴァス

46.0×54.0cm

鈴木 信太郎

1895(明治28)-1989(平成元)

油彩・カンヴァス

46.0×38.0cm

曽宮 一念

1893(明治26)-1994(平成6)

油彩・カンヴァス

33.0×53.0cm

寺内 萬治郎1890

1980(明治23)-1964(昭和39)

油彩・カンヴァス

45.5×38.0cm

中野 和高

1896(明治29)-1965(昭和40)

油彩・カンヴァス

50.2×61.0cm

中山忠彦

1935(昭和10)-

油彩・カンヴァス

72.0×60.0cm

林 武

1896(明治29)-1975(昭和50)

油彩・カンヴァス

53.0×46.0cm

藤島 武二

1867(慶應3)-1943(昭和18)

油彩・板

32.5×23.5cm 1908年

藤田 嗣治

1886(明治19)-1968(昭和43)

水彩・紙

66.6×49.3cm

三岸 節子

1905(明治38)-1999(平成11)

油彩・カンヴァス

73.0×60.0cm

宮本 三郎

1905(明治38)-1974(昭和49)

油彩・カンヴァス

32.0×41.0cm

和田 英作

1874(明治7)-1959(昭和34)

油彩・カンヴァス

72.2×90.8cm

小磯 良平

油彩・カンヴァス

75.0×50.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

鳥海 青児

油彩・カンヴァス

40.0×31.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

中村 清治

油彩・カンヴァス

45.0×33.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

中山 忠彦

油彩・カンヴァス

41.0×32.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)

脇田 和

油彩・カンヴァス

41.0×31.0cm

阿部信雄(美術評論家・セキ美術館顧問)